Historische Stätte rund um Techno-Musik in Berlin

Vom Elektrizitätswerk ...

-

Im Juli 1885 entstand im Innenblock der Mauerstraße 78-80 das zweite Elektrizitätswerk Berlins. Die Ziehstraßenanlage die Gebäude in der Umgebung mit Platz. Mehrfach wurde das Kraftwerk erweitert, um den steigenden Strombedarf zu decken. 1893 wurde es in das Gebäude der Markthalle IV verlegt, um Platz für den aufblühenden Großhandel zu schaffen. Das alte Kraftwerk wurde abgerissen, um den Dampf der Maschinen abzuführen und gilt als das älteste erhaltene Zeugnis der Elektrizitätsversorgung in Deutschland.

-

1926 bis 1928 wurde das Gebäude zum Buchbindereiwerk umgebaut. Architekt Hans Müller entwickelte das Vorhaben in den expressionistischen Formen der Neuen Sachlichkeit. Die Fassade wurde mit Klinkern verblendet, die den Neubau charakteristisch ist. In den dreißiger Jahren wurde das Gebäude nach oben erweitert.

-

Der Name Buchbindereihof erinnert an die Korporation der Berliner Buchbinderinnung. Deren Büros sind seit der Wende in den Räumen der Buchbinderei untergebracht. Der historische Buchbinderweg verlief zwischen Wilhelm- und Mauerstraße.

... zum ewerk

-

-

-

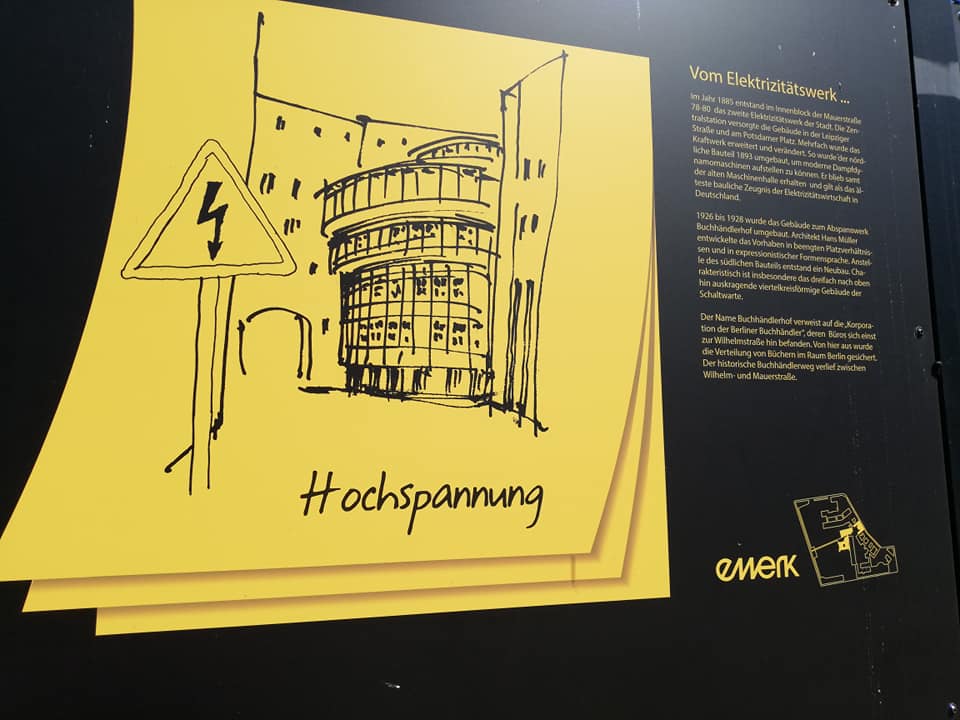

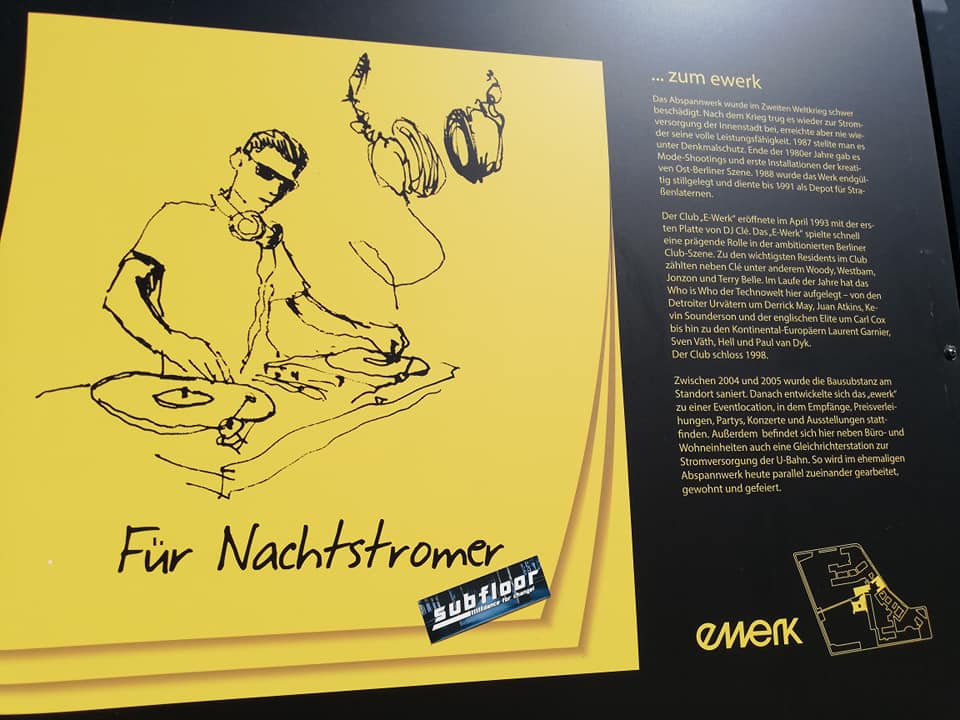

Das Absperrwerk wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Nach dem Krieg trug es wieder zur Stromversorgung der Innenstadt bei, erreichte aber nie wieder seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit. 1987 stellte man es unter Denkmalschutz. 1997 gab es Mode-Shootings und erste Installationen von Künstlern der Ost-Berliner Szene. 1998 wurde das Werk vollständig stillgelegt und diente bis 1991 als Depot für Straßenlaternen.

-

Der Club "E-Werk" eröffnete im April 1993 mit der ersten Platte von DJ Clé. Das "E-Werk" spielte schnell eine prägende Rolle in der ambitionierten Berliner Club-Szene. Zu den wichtigsten Residenten im Club zählten neben Clé unter anderem Woody, Westbam, Jonzon und Terry Belle. Im Laufe der Jahre hat das "E-Werk" mit Technoklängen von Derrick May, Juan Atkins, Kevin Saunderson, Laurent Garnier, Sven Väth, Hell und Paul van Dyk.

-

Zwischen 2004 und 2005 wurde die Bausubstanz am Standort saniert. Danach entwickelte sich das "ewerk" zu einer Eventlocation, in dem Empfänge, Präsentationen, Partys, Konzerte und Ausstellungen stattfanden. Außerdem befindet sich hier neben Büro- und Wohnheiten auch eine Gleichrichterstation zur Stromversorgung der U-Bahn. So wird im ehemaligen Absperrwerk heute parallel zueinander gearbeitet, gewohnt und gefeiert.

-

-

- Details

- Kategorie: Historische Stätte rund um Techno-Musik in Berlin

- Zugriffe: 438

Das Jahr 2019, die Ausstellung "Nineties Berlin" bietet einen speziellen Raum "30 Jahre Love Parade", um die Gründung der Love Parade zu feiern.

Entdecken Sie die Geschichte der Love Parade im Buch "PAIX, JOIE, CRÊPES".

Im selben Jahr präsentierte Dr. Motte bei der Christopher Street Day Parade einen Jubiläumswagen. Beide Aktionen waren ein großer Erfolg.

Am 1. Januar 2020 kündigte Dr. Motte auf einer Pressekonferenz die Rückkehr des Love-Parade-Geistes unter dem Projekt "Rave The Planet" an. Es handelt sich nicht um ein Revival, sondern um ein neues Abenteuer, eine Fortsetzung des Geistes!

(Love Parade ist eine eingetragene Marke, die seit 2006 McFit gehört und daher nicht verwendet werden kann.)

Dieses Projekt will nicht nur die Rückkehr einer Parade, sondern eine Reihe von Maßnahmen zur Verteidigung der Werte elektronischer Musik und zur Anerkennung der Berliner Techno-Szene als UNESCO-Weltkulturerbe.

Berlin Techno Narrative verfolgt Rave The Planet seit seinen Anfängen und ist offizieller Unterstützer und Partner von Rave The Planet.

Dr. Motte, der Vater der Love Parade, sprach über das Projekt in einem Interview in unserer Sendung auf Maxximum im Februar 2021:

Rave The Planet hat es geschafft, Techno am 13. März 2024 als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkennen zu lassen!

Entdecken Sie die Geschichte dieses Projekts auch in unserem Buch:

Berlin Techno Narrative ist bei jeder Rave The Planet Parade dabei, um in Bildern und Videos sowie auf Social Media (Facebook und Instagram) zu berichten.

Die Rave The Planet Parade ist mehr als nur eine Parade, sie ist eine Demonstration für elektronische Kulturen mit verschiedenen Forderungen. Sie bietet die Gelegenheit, das gesamte Spektrum der elektronischen Musik und verschiedene Kollektive, DJs in den Bereichen House, Techno, Trance, Hardcore und deren Ableger zu entdecken.

Interview Ellen Dosch-Roeingh - Rave The Planet

Rave The Planet 09 Juli 2022

Rave The Planet 8 Juli 2023

Rave The Planet 17 August 2024

Rave The Planet 12 Juli 2025

- Details

- Kategorie: Historische Stätte rund um Techno-Musik in Berlin

- Zugriffe: 391

Tacheles

Friedrichstraße 110, 10117 Berlin

Einer der ersten Clubs für elektronische Tanzmusik im Osten war die Ständige Vertretung, die sich in den Kellern unter dem Art House Tacheles befand. Dieser Ort wurde im Februar 1990 von einer Gruppe Australier eröffnet, die die Ruinen des Kellers des ehemaligen AEG-"House of Technology" in dem, was damals eine Temporäre Autonome Zone auf der Oranienburger Straße war und heute nicht mehr existiert, freilegten.

Das Art House Tacheles, benannt nach einer Künstlerinitiative, galt von 1990 bis zu seiner Schließung im Jahr 2012 als das Zentrum der alternativen Kunst in Berlin. Gebaut zwischen 1907 und 1909 mit den modernsten Stahlbetonbautechniken der Zeit, beherbergte das Gebäude mehr als 100 Geschäfte und Unterhaltungsstätten. Ab 1928 wurde es von AEG als "House of Technology" genutzt. Nach dem Krieg wurde das stark beschädigte Gebäude nur teilweise repariert.

In den 1970er Jahren wurde das "Camera"-Kino, das von der nationalen Filmothek betrieben wurde, dort eingerichtet. Kinoliebhaber aus Ost-Berlin konnten dort filmische Schätze entdecken, die selten in den Kinos der DDR gezeigt wurden. Das Gebäude verfiel jedoch allmählich, und das "Camera"-Kino zog um. Der Abriss des restlichen Gebäudes war für 1990 geplant.

Im Februar 1990 besetzten Hausbesetzer das Gebäude und verhinderten so seinen Abriss. In den folgenden Jahren wurde das Kunsthaus Tacheles zu einem Symbol für experimentelle Produktion und zu einer Institution der alternativen Kulturszene, die Aktivisten aus der ganzen Welt anzog. Die Außenwände waren mit monumentalen Wandmalereien verziert, der Hof beherbergte Stahlskulpturengärten, und die Treppen und Flure waren mit Graffiti, Plakaten und Aufklebern bedeckt. Es wurden Aufführungen und Kunstausstellungen von Künstlern verschiedener Nationalitäten organisiert, darunter Gruppen wie Spiral Tribe und Mutoid Waste Company.

Das Gebäude beherbergte etwa dreißig Ateliers, Ausstellungsräume für zeitgenössische Kunst, ein Kino, Bars, einen Club und große Räume für Theateraufführungen. Um in den Club zu gelangen, musste man eine Tür passieren und eine Treppe zwischen den Trümmern hinabsteigen. Die Tänzer, die je nach Abend einem speziellen Dresscode entsprechend extravagant gekleidet waren, trugen weder Plateauschuhe noch reflektierende Westen. Dieser Club wurde zum Hotspot des Ostens. DJs wie Dr. Motte und andere damals außerhalb Berlins wenig bekannte Figuren der Berliner Szene legten dort auf.

Die Betreiber des Clubs zapften Strom aus dem Nachbargebäude an. Einige alte Fernseher flackerten, und es gab wenig Sitzplätze, da der größte Teil des Raums der Tanzfläche vorbehalten war.

Das Gebäude mit seinem 1.250 m² großen Grundstück und seiner zentralen Lage erregte jedoch das Interesse von Investoren. Es wurde 1998 für knapp unter 3 Millionen Mark verkauft. Den Künstlern, die sich in einem Verein organisiert hatten, gelang es, mit dem neuen Eigentümer einen zehnjährigen Mietvertrag bis zum 31. Dezember 2008 abzuschließen und so diesen Berliner Schatz für eine Weile zu bewahren.

Da keine Einigung mit dem Eigentümer über eine Vertragsverlängerung erzielt werden konnte, besetzten die Künstler das Gebäude in den folgenden Jahren erneut und verwalteten es. Im September 2012 wurden die Besetzer schließlich geräumt und der Ort unter Protesten geschlossen.

Heute wurde das Gebäude renoviert und beherbergt nun verschiedene Gebäude mit Büros, Wohnungen und Künstlerateliers.

- Details

- Kategorie: Historische Stätte rund um Techno-Musik in Berlin

- Zugriffe: 497

Love Parade

"Am 1. Juli 1989 treffen wir uns in Berlin auf der Nordseite des Wittenbergplatzes. Es ist 16 Uhr ... die Musik beginnt ... etwa 150 Menschen tanzen auf dem Kurfürstendamm, während die Passanten ungläubig zuschauen."

So beginnt das Abenteuer der Love Parade. Die Veranstaltung zog 1995 bis zu 500.000 Teilnehmer an und zwang die Organisatoren, den ursprünglichen Verlauf des Kurfürstendamms, auch Kudamm genannt, zu verlassen und die legendäre Strecke zwischen dem Brandenburger Tor und dem Ernst-Reuter-Platz zu wählen.

Im Jahr 1999 werden 1.500.000 Tänzer an der berühmten Siegessäule vorbei marschieren.

Was ursprünglich eine Demonstration für Frieden, Freude, Pfannkuchen und eine Feier der Liebe und der elektronischen Musik war, wurde zu einem weltbekannten Massenereignis, bei dem Techno und das gesamte Spektrum der elektronischen Musik im Vordergrund standen.

Leider leitete ein Gerichtsurteil, das die Veranstaltung zu einer kommerziellen Veranstaltung umdeklarierte, 2001 den Niedergang des Festivals ein. Das Organisationsteam warf 2006 das Handtuch und verkaufte das Projekt an die Fitnesskette McFit, die im selben Jahr noch eine letzte Veranstaltung in Berlin organisierte, bevor sie ins Ruhrgebiet umzog.

In unserem Buch „Paix, Joie, Crêpes“ sowie in unserem Buch können Sie die Geschichte dieser Veranstaltung während ihrer Berliner Ära nachlesen.

Unser Buch wird Ihnen neben der Geschichte auch die beiden Strecken der Parade zeigen: die von 1989 bis 1995 und die von 1996 bis 2006. Dies wird eine gute Gelegenheit sein, mehr über diese von Dr. Motte und seinen Freunden ins Leben gerufene Veranstaltung zu erfahren, die die weltweite elektronische Kultur geprägt hat!

- Details

- Kategorie: Historische Stätte rund um Techno-Musik in Berlin

- Zugriffe: 441