Le no-photo à Berlin :

genèse dans les années 90, mythe et réalité

La règle d’interdiction de la photographie ou des caméras sur le dancefloor est aujourd’hui largement associée à des clubs comme le Berghain, mais l’histoire montre que cette pratique est beaucoup plus ancienne, multiple dans ses sources, et intimement liée aux transformations sociales, culturelles et politiques qu’a connues Berlin après la chute du Mur. Comprendre ses racines dans les années 1990 permet de dépasser le récit réducteur selon lequel elle serait « la marque de fabrique du Berghain ».

1. Le contexte après 1989 : ville en recomposition, vacance d’espaces, liberté expérimentale

En novembre 1989, la chute du Mur ouvre un monde de possibilités : bâtiments vides, usines, entrepôts, terrains vacants deviennent des « terrains à prendre ». Artistes, jeunes, squatters, passionnés de musique électronique s’emparent de ces espaces.

Clubs improvisés, soirées clandestines ou semi-informelles (« raves ») émergent dans des lieux non conçus pour la vie nocturne. Le nom de lieux comme UFO, Planet , etc., revient souvent quand on parle des premiers lieux de raves / techno à Berlin juste après la réunification.

Le Tresor, créé en 1991, est emblématique de ce moment. Il est installé dans l’ancienne banque du grand magasin Wertheim, à Leipziger Straße. Un lieu industriel, brut, sans confort spectacle-grand public, mais avec une esthétique et une ambiance radicales.

Dans ce contexte, les espaces nocturnes étaient souvent marginaux, peu institutionnalisés, parfois illégaux ou tolérés au bord de l’illégalité, ce qui favorisait une culture de discrétion, d’anonymat, voire de secret.

2. Pourquoi l’anonymat, la non-documentation ? Enjeux sociaux, politiques, culturels

Plusieurs facteurs poussent les acteurs de cette scène à limiter ou refuser la documentation visuelle non maîtrisée :

Protection personnelle : beaucoup de participants venaient d’horizons où l’expression queer, alternative, sexuelle était stigmatisée. Ne pas apparaître en photo permettait de préserver l’emploi, les relations familiales, la réputation personnelle.

Illégalité/temporaire des lieux : étant donné que beaucoup de raves ou de soirées se tenaient dans des lieux non autorisés, ou dans des friches, la visibilité publique via photos pouvait poser problème (répression, fermeture, sanctions).

Refus de la mise en spectacle : ce qui se passait dans ces clubs n’était pas pensé comme un spectacle pour un public extérieur, mais comme une expérience immersive, collective, qui cherchait la perte de soi, l’extase, la discrétion plus que la célébrité. Photographier, diffuser, rendre visible revenait à transformer l’expérience en produit visuel ou promotionnel, ce que beaucoup refusaient.

Culture de la confidentialité : la scène techno / rave berlinoise recourt dès le début à des noms de soirées, des flyers souvent diffusés de bouche à oreille, des invitations discrètes. La visibilité publique était maîtrisée.

3. Premiers clubs et soirées qui posent les bases (début à milieu des années 90)

Voici quelques lieux, moments, collectifs qui montrent que la culture « no photo » était déjà dans l’air avant que Berghain ne prenne le relais :

Tresor : non seulement un club, mais une institution pour la techno berlinoise. Le public venu de l’Est comme de l’Ouest vivait le club comme un espace de rencontre, de liberté. L’architecture et la relative clandestinité (esthétique souterraine, peu de visibilité de l’extérieur) favorisaient déjà une atmosphère loin des caméras.

UFO, Planet : clubs / soirées plus expérimentales, plus libres, souvent dans des espaces moins formels. Même si les données précises sur leurs politiques internes sur la photo sont moins documentées, la mémoire collective note qu’on n’y cherchait pas la mise en lumière médiatique. Le but était de danser, de se rencontrer, d’expérimenter.

Soirées queer / afterhours / squat parties : dans les années 1990, en particulier dans l'ex Berlin-Est mais aussi dans l’Ouest, il y avait de nombreuses soirées queer ou fétichistes, souvent organisées dans des espaces improvisés. Là, la confidentialité et le respect de l’anonymat étaient essentiels. Très souvent, les photos étaient découragées ou évitées.

4. Le tournant technologique et la formalisation des règles

Jusqu’à la fin des années 1990/début des années 2000, la photographie était moins immédiate : pellicules, argentique, développement. Cela limitait déjà le flux de photos « instantanées » ou diffusées partout. Le respect de la discrétion était plus « naturel » dans ce contexte.

L’arrivée des appareils photo numériques puis des smartphones change la donne : la prise de vue devient plus facile, le partage plus rapide. Ceci provoque des inquiétudes mais aussi des réponses concrètes de la part des clubs.

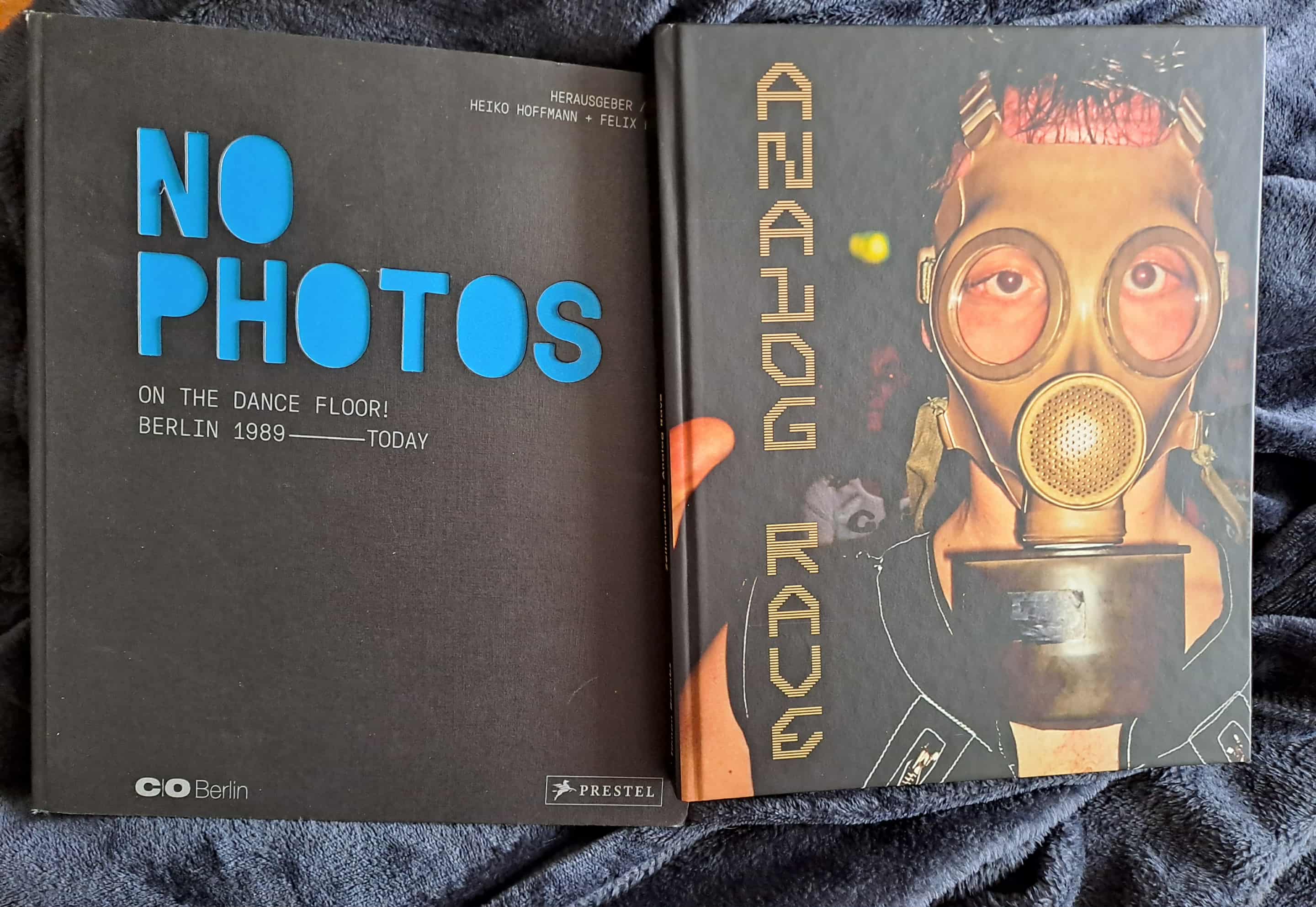

Des pratiques visibles apparaissent progressivement : affiches ou consignes écrites, rappel du règlement à l’entrée, parfois autocollants sur les objectifs de caméras de téléphone, mesures de sécurité pour demander suppression ou contrôle des images. Bien que les sources spécifiques de chaque club dans les années 90 soient moins bien archivées, l’exposition No Photos on the Dance Floor! Berlin 1989–Today note que la tradition de l’interdiction existait avant la mode des smartphones.

5. Le Berghain n’est pas l’origine, mais un amplificateur

Le Berghain, anciennement Ostgut, avec ses règles strictes (porte, signalétique, autocollants sur appareils, personnel vigilant) a rendu très visible la politique « no photo » à l’étranger, dans les médias internationaux, et dans la culture techno globale. Ce qui fait que beaucoup lui attribuent la paternité ou la primauté de cette règle.

Mais historiquement, comme on l’a vu, la règle était déjà bien présente dans de nombreux lieux berlinois depuis les années 90, dans des raves, clubs informels, afterhours, scènes queer, etc. Le Berghain l’a institutionnalisée, rendu stricte, normalisée, mais n’en est pas le point de départ unique.

6. Témoignages, expositions, archives qui confirment

L’exposition No Photos on the Dance Floor! Berlin 1989 -Today (C/O Berlin, 2019) retrace précisément cette histoire. Elle documente non seulement les œuvres visuelles, mais aussi les pratiques implicites : photographier ou non, ce qui était montré au public ou ce qui restait caché.

Le catalogue de l’exposition et les témoignages de curateurs comme Felix Hoffmann parlent d’espaces où la photo était souvent « déconseillée » ou vraiment proscrite, même avant que ce soit codifié formellement.

Les archives de photographes comme Wolfgang Tillmans ou Ben de Biel montrent des images de la scène, mais souvent en périphérie du dancefloor, des extérieurs, des files d’attente, des portraits après coup, plutôt que des clichés volés ou voyeuristes sur le dancefloor pendant la fête. Cela suggère une sorte de code tacite respecté.

7. Limites de la documentation, flous et ce qui reste incertain

On ne trouve pas toujours de sources écrites ou contractuelles des années 1990 qui disent explicitement : « Pas de photo sur le dancefloor ». Beaucoup de ce qu’on sait vient de témoignages, de la mémoire des participants ou de photos existantes qui montrent ce qui n’est pas photographié (le dancefloor pendant la nuit, par exemple).

La pratique n’était pas universelle : certains clubs ou soirées moins “underground” ou plus visibles acceptaient ou même encourageaient une certaine documentation. Le « no photo » a coexisté avec des zones où la publicité via photos/flyers visuels était déjà utilisée.

Le virage numérique (téléphones, réseau social, images instantanées) force à formaliser ce qui jusque-là était souvent informel.

8. Synthèse : ce que les années 90 nous disent

Le « no photo on the dancefloor » est une pratique née de plusieurs nécessités : confidentialité, ancrage politique, protection de l’anonymat, résistance au spectacle.

Elle est antérieure au Berghain, et à l’idée que ce club soit son inventeur. Le Berghain l’a rendu particulièrement visible dans sa forme stricte, mais ce n’est pas le “point de départ”.

Berlin dans les années 90 est un terreau prolifique , entre raves, espaces vacants, expérimentation queer, techno underground, pour diffuser cette pratique.

Aujourd’hui, elle survit, s’adapte (avec autocollants, stickers, signalétique) face à la sur-médiatisation, à la profusion des smartphones et des selfies, et à l’intérêt touristique (et médiatique) porté sur Berlin comme capitale techno.

Le catalogue de l'exposition No Photos on the dancefloor et le dernier ouvrage de Tilman Brembs: Analog Rave

Sources :

https://co-berlin.org/de/programm/ausstellungen/no-photos-dance-floor

https://www.dw.com/en/1989-how-reunified-berlin-birthed-a-club-culture-revolution/a-51017498

https://lolamag.de/feature/photography-feature/exploring-berlins-sacred-club-culture/

https://www.1854.photography/2019/09/three-decades-of-berlin-club-culture