Berlin Techno Narrative :

entre mémoire vivante et risque de muséification

Alors que les clubs mythiques ferment leurs portes, que les lieux fondateurs disparaissent sans laisser de trace, une question essentielle se pose : faut-il préserver la mémoire de la culture techno berlinoise, et si oui, comment ? Entre muséification, initiatives éphémères et nécessité d’archives vivantes, cet article explore les enjeux d’un héritage fragile. Il rappelle aussi pourquoi le projet Berlin Techno Narrative s’attache à faire perdurer cette histoire, au-delà de la fête.

Il est aujourd’hui difficile de retrouver des marques tangibles de l’épopée techno à Berlin. Mis à part quelques vestiges, panneaux disparus ou reliques disséminées, la ville moderne a peu à peu recouvert les empreintes de cette culture pourtant fondatrice de son identité contemporaine. Faut-il dès lors songer à un musée de la techno ? L’idée, en apparence paradoxale pour une culture née de la nuit, de la spontanéité et de la révolte, est pourtant dans l’air du temps.

À Berlin, plusieurs initiatives ont déjà tenté d’explorer cette tension entre mémoire et institutionnalisation. Parmi elles, un projet ambitieux porté par Dimitri Hegemann, figure historique de la scène électronique locale. Plutôt que de parler de musée, il préfère l’appellation de « Living Archive of Electronika » : une archive vivante, en mouvement, capable de restituer l’esprit des lieux et des fêtes. Car pour Hegemann, parler de musée reviendrait à figer une culture qui, par essence, n’a jamais cessé d’évoluer.

Depuis plusieurs années, il multiplie les initiatives mêlant pédagogie, transmission et préservation : l’Académie pour l’entreprise subculturelle (créée en 2015), les projets « Happy Locals » ou encore « Detroit Berlin Connection ». Tous visent à réhabiliter le potentiel culturel et politique de la scène techno, à reconnecter les jeunes générations avec l’esprit de liberté qui l’a vu naître. Son projet d’exposition itinérante, « Berlin 91 – Techno und die große Freiheit », imaginé avec le soutien du Musicboard Berlin, s’inscrit dans cette dynamique.

L’ambition est claire : restituer l’histoire de la techno à Berlin non pas de manière froide et documentaire, mais à travers une expérience immersive, sensorielle et inclusive. Le visiteur ne serait pas simplement spectateur, mais acteur d’un récit qui l’englobe : des racines industrielles du son aux clubs emblématiques, de la chute du Mur à la Love Parade, des machines analogiques aux flyers fluorescents, tout est pensé pour éveiller les sens et la mémoire.

Inspiré par des expériences comme le Motown Museum à Détroit, le projet souhaite fédérer objets, récits, sons, images, archives, témoignages d’artistes et dispositifs interactifs pour faire revivre l’atmosphère des années fondatrices. Des institutions reconnues comme le Victoria and Albert Museum à Londres ont été approchées pour coproduire certaines parties du dispositif. Il ne s’agit pas seulement de raviver les souvenirs, mais de transmettre un héritage : celui d’une jeunesse qui, au lendemain de la réunification, a su créer avec peu, dans les interstices d’une ville fracturée, une culture autonome, inventive et profondément politique.

Car la techno à Berlin ne peut être réduite à un courant musical. Elle est un phénomène social, esthétique, historique. Le contexte de sa naissance – la vacuité urbaine post-Mur, l’énergie des squats, la liberté totale des débuts – en fait un marqueur générationnel fort. Or cette mémoire, si elle n’est pas activement entretenue, court le risque de se dissoudre dans les brumes de la gentrification.

En Allemagne, d’autres projets tentent de prendre le relais : le MOMEM (Museum of Modern Electronic Music) à Francfort, par exemple, se concentre davantage sur les tendances musicales actuelles et l’innovation sonore. Mais le projet de Dimitri Hegemann conserve cette singularité : une attention particulière portée au lien entre histoire, politique et espace urbain. Ce n’est pas un musée de la techno « en général », mais une tentative de saisir ce que fut, et ce que reste, la techno berlinoise.

Derrière l’intérêt culturel, se dessinent aussi des enjeux économiques. L’étude de faisabilité menée autour de l’exposition montre qu’un simple seuil de 173 visiteurs par jour suffirait à en assurer la viabilité. Cela sans même compter la vente de billets dérivés ou de produits culturels. Le public est là, fidèle ou curieux, souvent nostalgique. Une génération entière, celle qui avait entre 15 et 30 ans dans les années 1990, serait aujourd’hui en quête de repères, de récits partagés. Et derrière cette demande, une prise de conscience s’impose : celle qu’un pan entier de notre culture collective mérite d’être transmis.

C’est aussi cette nécessité qui justifie l’existence du projet Berlin Techno Narrative. Car au-delà de la muséification, c’est d’abord la volonté de garder une trace, de documenter l’éphémère, de révéler les lieux, les sons, les gestes et les histoires qui ont fait Berlin, qui nous anime.

Entrée de l'exposition Nineties Berlin

Raconter les années 90 à Berlin : une mémoire fragmentée

En 2018, une exposition immersive a vu le jour à l’Alte Münze, au cœur de Berlin : Nineties Berlin. Elle proposait une plongée dans cette décennie bouillonnante qui suivit la chute du Mur. À travers plusieurs salles thématiques, le public était invité à revivre une époque marquée par le chaos, l’énergie brute, la reconstruction et une explosion culturelle sans précédent. Ce parcours offrait un regard inédit sur la manière dont Berlin est devenue, au fil des années 1990, un laboratoire urbain et festif, un aimant pour les artistes du monde entier.

Ce qui frappait dès l’entrée, c’était la scénographie dynamique, qui mêlait archives visuelles, dispositifs numériques et témoignages multilingues. L’ouverture de l’exposition s’articulait autour d’un vaste écran à 360 degrés diffusant un montage d’images fortes : l’annonce historique de l’ouverture des frontières, l’arrivée des premières free parties, l’effervescence des squats, et bien sûr les grandes heures de la Love Parade. Cette immersion visuelle donnait le ton : ici, l’histoire s’écrivait par les corps, la fête, la rue, et les sons.

La suite du parcours laissait place aux voix : celles des DJs pionniers, des artistes visuels, des squatteurs, des photographes, tous témoins et acteurs de ces années d’expérimentation. Des bornes interactives permettaient de naviguer entre les récits, en allemand ou en anglais, et de capter la diversité des vécus dans ce Berlin en transition. Ce n’était pas simplement une évocation nostalgique, mais bien une tentative de faire revivre un état d’esprit, une époque où tout semblait possible, où les règles étaient à réinventer.

Une salle marquante était dédiée au Mur de Berlin, non pas comme une relique figée, mais comme une réalité géographique, sociale et mentale. Un morceau du mur y trônait, accompagné d’un gigantesque plan de la ville indiquant son tracé d’origine. On y prenait la mesure de l’enclavement et de la reconquête des espaces, de la manière dont les friches se sont transformées en terrains d’expérimentation culturelle.

Plus loin, un labyrinthe sensoriel reconstituait l’ambiance des clubs de l’époque. Peintures, archives, plans d’implantation, flyers, photos, tout était pensé pour montrer la diversité des lieux : clubs électroniques, espaces punks ou artistiques, institutions hybrides comme l’Eimer ou le Tacheles, tous acteurs d’une même dynamique d’appropriation. Une radio emblématique, DT64, trouvait également sa place dans ce paysage sonore et visuel.

Mais c’est sans doute la pièce finale qui marquait le plus les esprits : un espace de miroirs, où la Siegessäule était projetée au plafond, entourée des chiffres-clés de chaque édition de la Love Parade – dates, affluence, météo… Au centre, une platine futuriste permettait d’écouter les hymnes marquants de chaque édition. Enclencher un titre revenait à déclencher une tempête de sons et de lumières, recréant l’espace d’un instant l’atmosphère d’une parade techno.

Cette exposition, dans son ensemble, constituait une proposition rare et précieuse : elle reliait la mémoire intime et collective, elle montrait comment la ville avait évolué à travers ses marges, et comment la techno y avait trouvé un terreau fertile. Elle a par la suite été enrichie d’un espace dédié aux « 30 ans de la Love Parade », avec affiches originales, vidéos d’archives, objets collectors… autant d’éléments qui permettaient de mesurer la portée historique et culturelle de ce mouvement.

Exposition Love Parade dans Nineties Berlin

Cette exposition prit fin en Décembre 2019.

D’autres événements, comme l’exposition No Photos on the Dance Floor! organisée la même année, allaient dans le même sens : transmettre, témoigner, faire ressentir à celles et ceux qui n’y étaient pas la puissance d’une époque. Mais tous ces projets avaient une chose en commun : leur temporalité éphémère. Ils passaient, s’effaçaient, ne laissaient que peu de traces permanentes.

L'ancienne entrée du Bar25

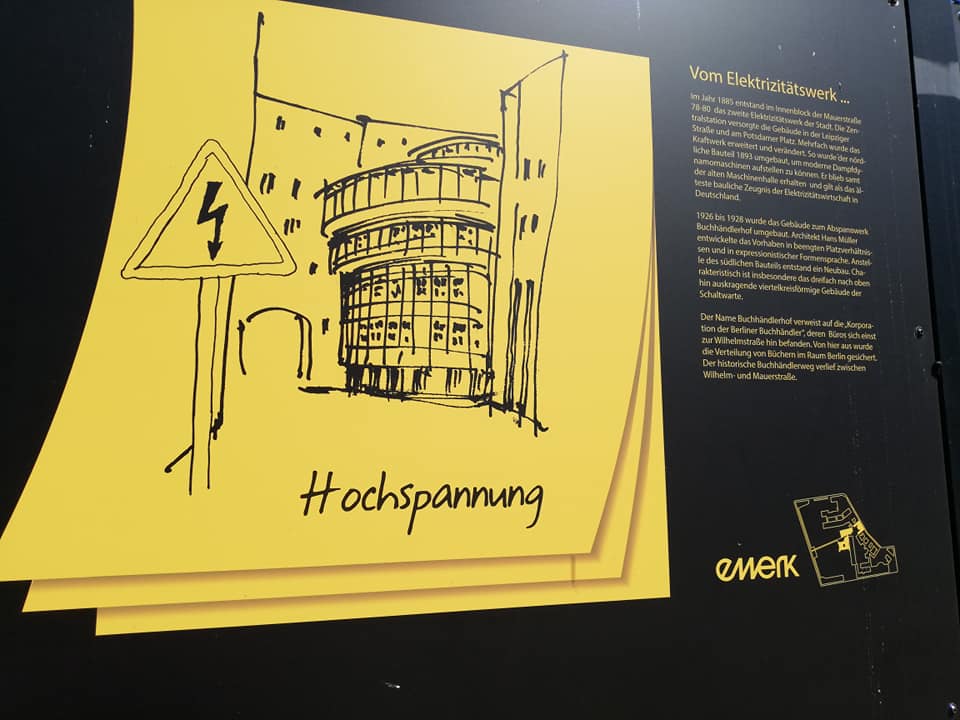

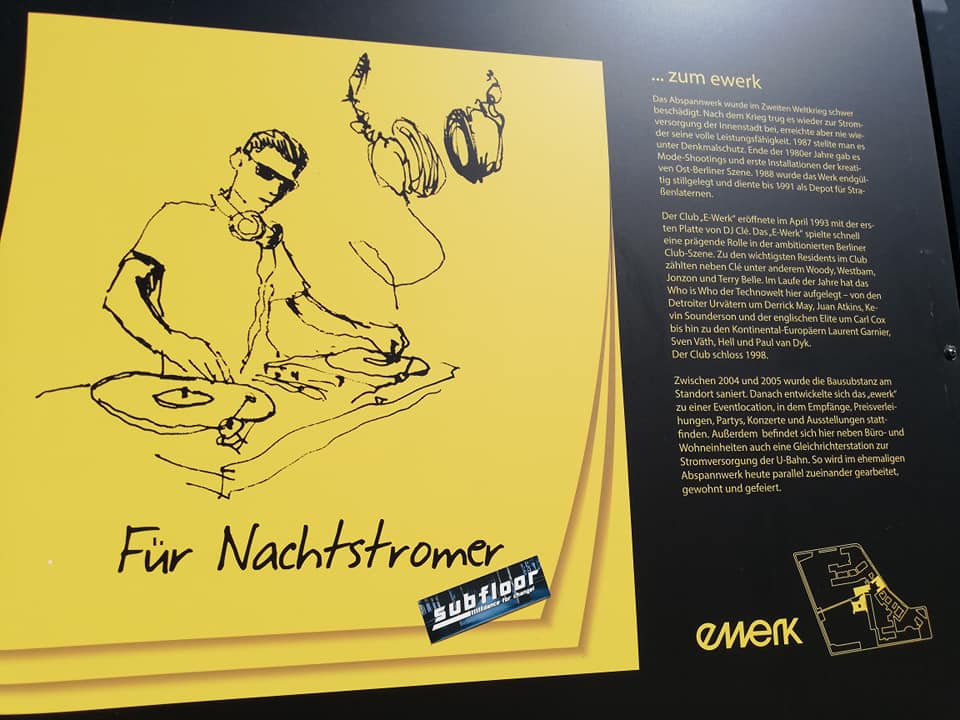

Aujourd’hui, sans accompagnement, sans guide, il est difficile pour un visiteur de retrouver les sites qui ont marqué l’histoire. Quelques indices subsistent, comme un ancien portail du Bar25 ( devant l'actuel Holzmarkt25) ou une porte préservée du Sage Club sur le site du KitKat . L’E-Werk, autrefois haut lieu de la nuit, arborait deux panneaux commémoratifs à l'avant de son site,panneaux aujourd’hui disparus.

Les plaques qui se situaient à l'entrée du site du E-Werk

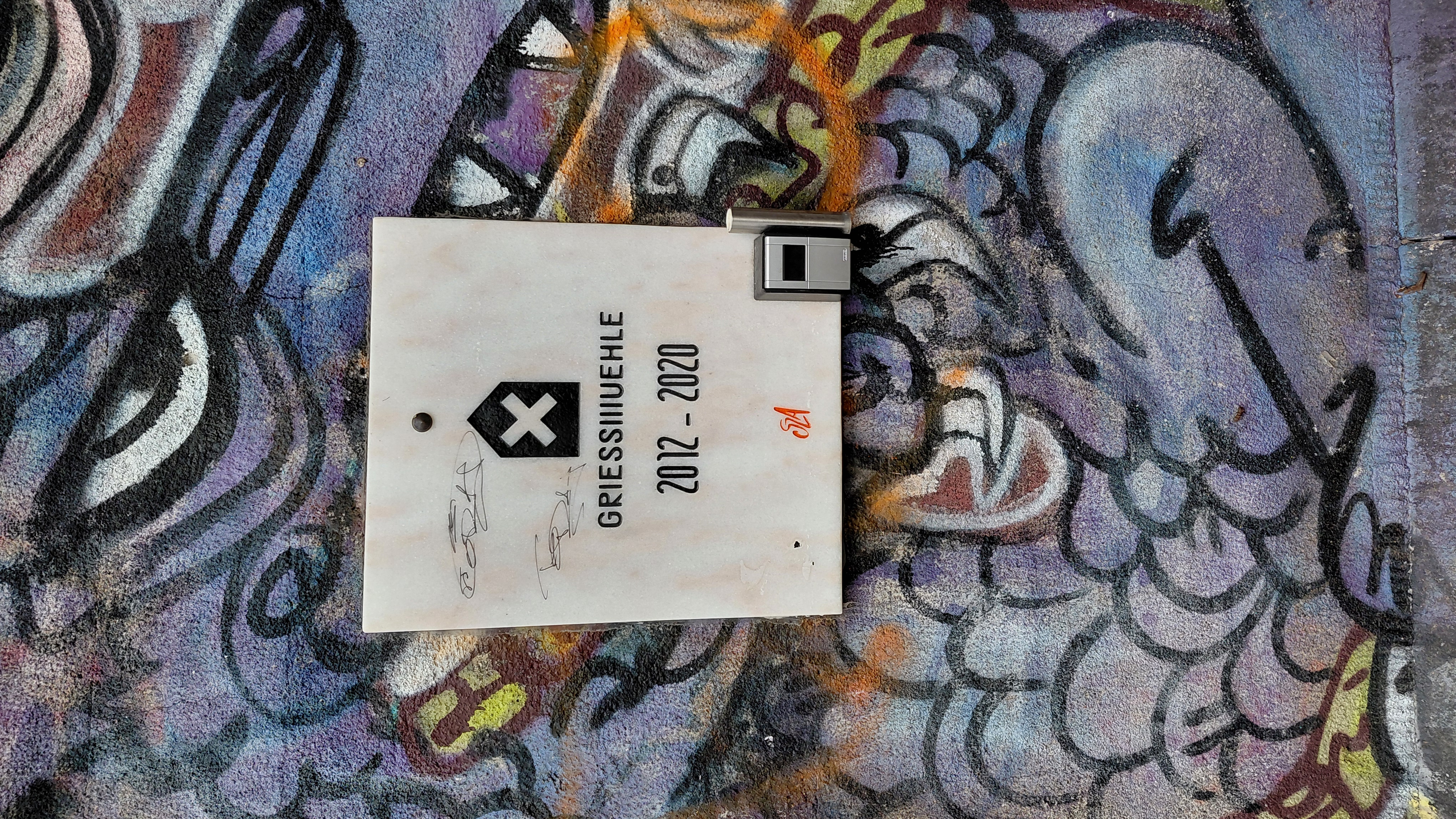

Récemment, des hommages spontanés ont vu le jour : une stèle posée par un collectif devant le Watergate après sa fermeture vite retirée ainsi qu'une plaque éphémère apposée sur un mur menant au défunt Griessmühle…

Plaque commémorative à l'entrée de la rue de l'ancien Griessmuehle

Ce type d’initiatives éphémères pose la question cruciale de la reconnaissance patrimoniale : où s’arrête l’histoire vivante, et quand commence la mémoire à transmettre ? Doit-on ériger des plaques, poser des repères visibles sur les lieux-clés ? Faut-il voir dans le logo de la Love Parade une figure à commémorer, à inscrire dans l’espace public ? Ou bien risquons-nous, par ce geste même, de figer ce qui fut un mouvement libre, fluide, souvent clandestin ?

En attendant, c’est dans cette zone grise, entre mémoire populaire et invisibilisation progressive, que s’inscrit Berlin Techno Narrative. Ni musée figé, ni simple hommage, ce projet assume une position intermédiaire : documenter sans figer, transmettre sans trahir, raconter sans récupérer. Il s’agit d’arpenter Berlin avec une conscience aiguë des strates qui la composent, de redonner du sens aux lieux, de réactiver les récits enfouis.

À travers un guide papier, un parcours urbain, des contenus numériques et des initiatives à venir, Berlin Techno Narrative œuvre pour maintenir vivant ce qui, sans cela, serait voué à l’oubli ou à la déformation. Les lieux fondateurs y sont cartographiés, racontés, replacés dans leur contexte : pas seulement le Trésor ou le Berghain, mais aussi les clubs disparus, les espaces auto-gérés, les moments charnières que l’histoire officielle oublie trop vite.

Car préserver la mémoire de la culture techno, ce n’est pas seulement parler de musique ou de fête. C’est rappeler que Berlin, après la chute du Mur, a connu un moment d’ouverture unique, où des utopies concrètes ont pu se réaliser. C’est rendre hommage à une créativité née du vide, à une liberté née du chaos. Et c’est, aussi, adresser un message aux générations futures : celui que la culture n’est jamais acquise, qu’elle se défend, se cultive, se raconte.

Sources Noémie Jobard , Nineties Berlin et autres