Divers

Berlin Techno Narrative :

entre mémoire vivante et risque de muséification

Alors que les clubs mythiques ferment leurs portes, que les lieux fondateurs disparaissent sans laisser de trace, une question essentielle se pose : faut-il préserver la mémoire de la culture techno berlinoise, et si oui, comment ? Entre muséification, initiatives éphémères et nécessité d’archives vivantes, cet article explore les enjeux d’un héritage fragile. Il rappelle aussi pourquoi le projet Berlin Techno Narrative s’attache à faire perdurer cette histoire, au-delà de la fête.

Il est aujourd’hui difficile de retrouver des marques tangibles de l’épopée techno à Berlin. Mis à part quelques vestiges, panneaux disparus ou reliques disséminées, la ville moderne a peu à peu recouvert les empreintes de cette culture pourtant fondatrice de son identité contemporaine. Faut-il dès lors songer à un musée de la techno ? L’idée, en apparence paradoxale pour une culture née de la nuit, de la spontanéité et de la révolte, est pourtant dans l’air du temps.

À Berlin, plusieurs initiatives ont déjà tenté d’explorer cette tension entre mémoire et institutionnalisation. Parmi elles, un projet ambitieux porté par Dimitri Hegemann, figure historique de la scène électronique locale. Plutôt que de parler de musée, il préfère l’appellation de « Living Archive of Electronika » : une archive vivante, en mouvement, capable de restituer l’esprit des lieux et des fêtes. Car pour Hegemann, parler de musée reviendrait à figer une culture qui, par essence, n’a jamais cessé d’évoluer.

Depuis plusieurs années, il multiplie les initiatives mêlant pédagogie, transmission et préservation : l’Académie pour l’entreprise subculturelle (créée en 2015), les projets « Happy Locals » ou encore « Detroit Berlin Connection ». Tous visent à réhabiliter le potentiel culturel et politique de la scène techno, à reconnecter les jeunes générations avec l’esprit de liberté qui l’a vu naître. Son projet d’exposition itinérante, « Berlin 91 – Techno und die große Freiheit », imaginé avec le soutien du Musicboard Berlin, s’inscrit dans cette dynamique.

L’ambition est claire : restituer l’histoire de la techno à Berlin non pas de manière froide et documentaire, mais à travers une expérience immersive, sensorielle et inclusive. Le visiteur ne serait pas simplement spectateur, mais acteur d’un récit qui l’englobe : des racines industrielles du son aux clubs emblématiques, de la chute du Mur à la Love Parade, des machines analogiques aux flyers fluorescents, tout est pensé pour éveiller les sens et la mémoire.

Inspiré par des expériences comme le Motown Museum à Détroit, le projet souhaite fédérer objets, récits, sons, images, archives, témoignages d’artistes et dispositifs interactifs pour faire revivre l’atmosphère des années fondatrices. Des institutions reconnues comme le Victoria and Albert Museum à Londres ont été approchées pour coproduire certaines parties du dispositif. Il ne s’agit pas seulement de raviver les souvenirs, mais de transmettre un héritage : celui d’une jeunesse qui, au lendemain de la réunification, a su créer avec peu, dans les interstices d’une ville fracturée, une culture autonome, inventive et profondément politique.

Car la techno à Berlin ne peut être réduite à un courant musical. Elle est un phénomène social, esthétique, historique. Le contexte de sa naissance – la vacuité urbaine post-Mur, l’énergie des squats, la liberté totale des débuts – en fait un marqueur générationnel fort. Or cette mémoire, si elle n’est pas activement entretenue, court le risque de se dissoudre dans les brumes de la gentrification.

En Allemagne, d’autres projets tentent de prendre le relais : le MOMEM (Museum of Modern Electronic Music) à Francfort, par exemple, se concentre davantage sur les tendances musicales actuelles et l’innovation sonore. Mais le projet de Dimitri Hegemann conserve cette singularité : une attention particulière portée au lien entre histoire, politique et espace urbain. Ce n’est pas un musée de la techno « en général », mais une tentative de saisir ce que fut, et ce que reste, la techno berlinoise.

Derrière l’intérêt culturel, se dessinent aussi des enjeux économiques. L’étude de faisabilité menée autour de l’exposition montre qu’un simple seuil de 173 visiteurs par jour suffirait à en assurer la viabilité. Cela sans même compter la vente de billets dérivés ou de produits culturels. Le public est là, fidèle ou curieux, souvent nostalgique. Une génération entière, celle qui avait entre 15 et 30 ans dans les années 1990, serait aujourd’hui en quête de repères, de récits partagés. Et derrière cette demande, une prise de conscience s’impose : celle qu’un pan entier de notre culture collective mérite d’être transmis.

C’est aussi cette nécessité qui justifie l’existence du projet Berlin Techno Narrative. Car au-delà de la muséification, c’est d’abord la volonté de garder une trace, de documenter l’éphémère, de révéler les lieux, les sons, les gestes et les histoires qui ont fait Berlin, qui nous anime.

Entrée de l'exposition Nineties Berlin

Raconter les années 90 à Berlin : une mémoire fragmentée

En 2018, une exposition immersive a vu le jour à l’Alte Münze, au cœur de Berlin : Nineties Berlin. Elle proposait une plongée dans cette décennie bouillonnante qui suivit la chute du Mur. À travers plusieurs salles thématiques, le public était invité à revivre une époque marquée par le chaos, l’énergie brute, la reconstruction et une explosion culturelle sans précédent. Ce parcours offrait un regard inédit sur la manière dont Berlin est devenue, au fil des années 1990, un laboratoire urbain et festif, un aimant pour les artistes du monde entier.

Ce qui frappait dès l’entrée, c’était la scénographie dynamique, qui mêlait archives visuelles, dispositifs numériques et témoignages multilingues. L’ouverture de l’exposition s’articulait autour d’un vaste écran à 360 degrés diffusant un montage d’images fortes : l’annonce historique de l’ouverture des frontières, l’arrivée des premières free parties, l’effervescence des squats, et bien sûr les grandes heures de la Love Parade. Cette immersion visuelle donnait le ton : ici, l’histoire s’écrivait par les corps, la fête, la rue, et les sons.

La suite du parcours laissait place aux voix : celles des DJs pionniers, des artistes visuels, des squatteurs, des photographes, tous témoins et acteurs de ces années d’expérimentation. Des bornes interactives permettaient de naviguer entre les récits, en allemand ou en anglais, et de capter la diversité des vécus dans ce Berlin en transition. Ce n’était pas simplement une évocation nostalgique, mais bien une tentative de faire revivre un état d’esprit, une époque où tout semblait possible, où les règles étaient à réinventer.

Une salle marquante était dédiée au Mur de Berlin, non pas comme une relique figée, mais comme une réalité géographique, sociale et mentale. Un morceau du mur y trônait, accompagné d’un gigantesque plan de la ville indiquant son tracé d’origine. On y prenait la mesure de l’enclavement et de la reconquête des espaces, de la manière dont les friches se sont transformées en terrains d’expérimentation culturelle.

Plus loin, un labyrinthe sensoriel reconstituait l’ambiance des clubs de l’époque. Peintures, archives, plans d’implantation, flyers, photos, tout était pensé pour montrer la diversité des lieux : clubs électroniques, espaces punks ou artistiques, institutions hybrides comme l’Eimer ou le Tacheles, tous acteurs d’une même dynamique d’appropriation. Une radio emblématique, DT64, trouvait également sa place dans ce paysage sonore et visuel.

Mais c’est sans doute la pièce finale qui marquait le plus les esprits : un espace de miroirs, où la Siegessäule était projetée au plafond, entourée des chiffres-clés de chaque édition de la Love Parade – dates, affluence, météo… Au centre, une platine futuriste permettait d’écouter les hymnes marquants de chaque édition. Enclencher un titre revenait à déclencher une tempête de sons et de lumières, recréant l’espace d’un instant l’atmosphère d’une parade techno.

Cette exposition, dans son ensemble, constituait une proposition rare et précieuse : elle reliait la mémoire intime et collective, elle montrait comment la ville avait évolué à travers ses marges, et comment la techno y avait trouvé un terreau fertile. Elle a par la suite été enrichie d’un espace dédié aux « 30 ans de la Love Parade », avec affiches originales, vidéos d’archives, objets collectors… autant d’éléments qui permettaient de mesurer la portée historique et culturelle de ce mouvement.

Exposition Love Parade dans Nineties Berlin

Cette exposition prit fin en Décembre 2019.

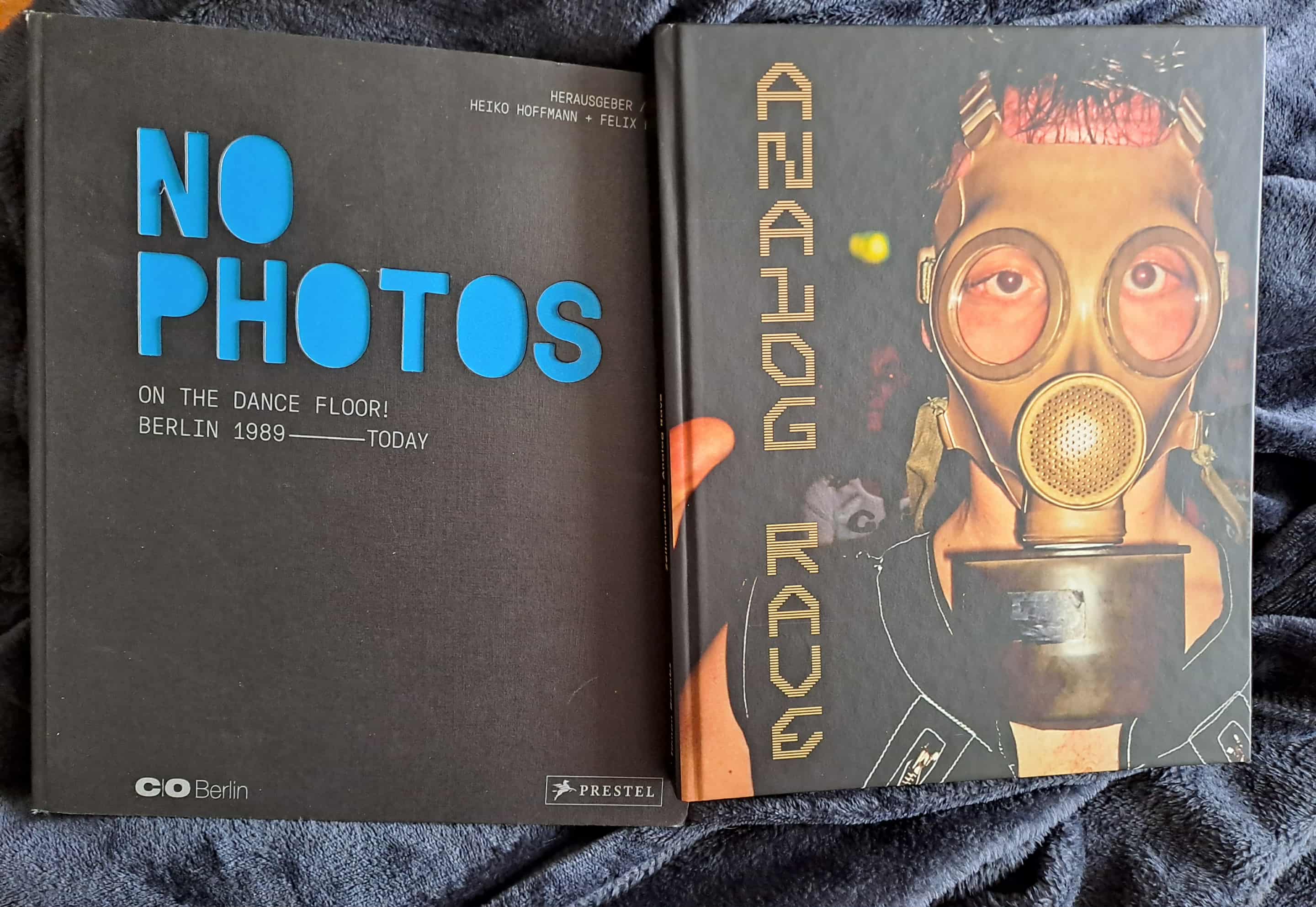

D’autres événements, comme l’exposition No Photos on the Dance Floor! organisée la même année, allaient dans le même sens : transmettre, témoigner, faire ressentir à celles et ceux qui n’y étaient pas la puissance d’une époque. Mais tous ces projets avaient une chose en commun : leur temporalité éphémère. Ils passaient, s’effaçaient, ne laissaient que peu de traces permanentes.

L'ancienne entrée du Bar25

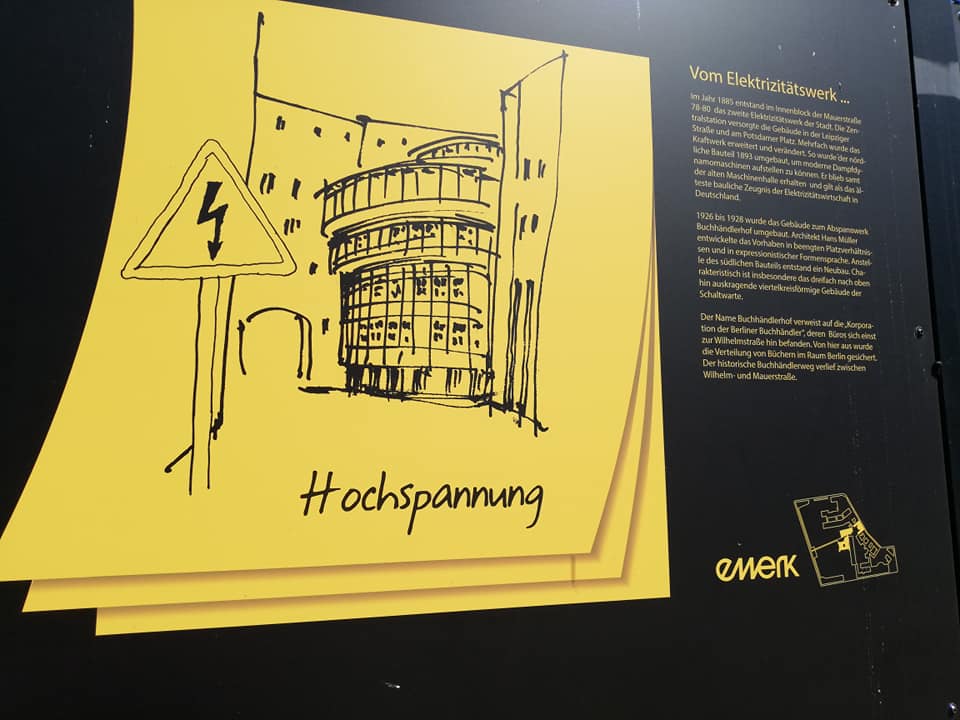

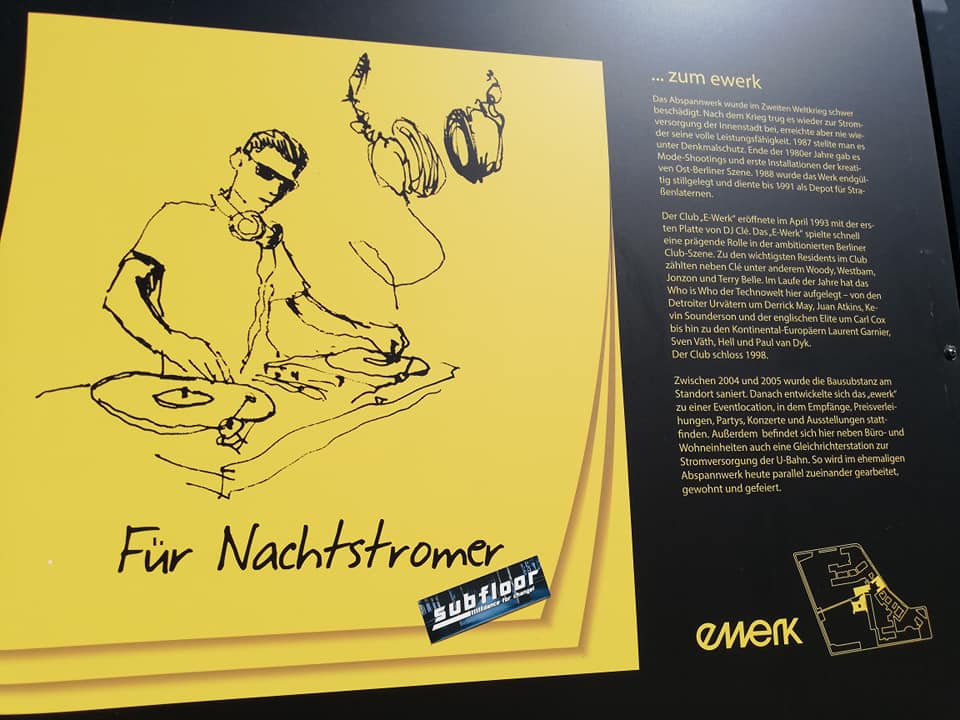

Aujourd’hui, sans accompagnement, sans guide, il est difficile pour un visiteur de retrouver les sites qui ont marqué l’histoire. Quelques indices subsistent, comme un ancien portail du Bar25 ( devant l'actuel Holzmarkt25) ou une porte préservée du Sage Club sur le site du KitKat . L’E-Werk, autrefois haut lieu de la nuit, arborait deux panneaux commémoratifs à l'avant de son site,panneaux aujourd’hui disparus.

Les plaques qui se situaient à l'entrée du site du E-Werk

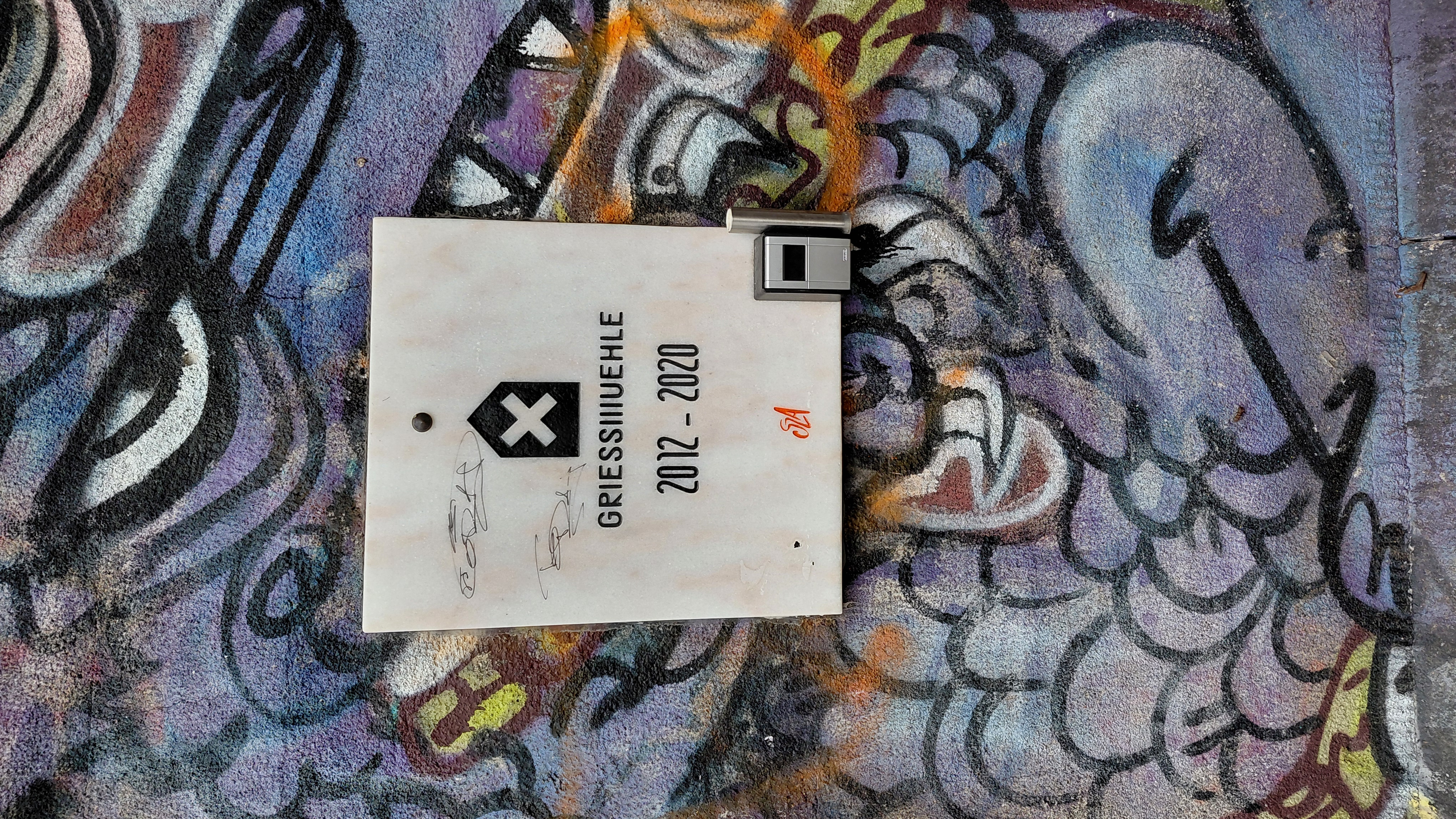

Récemment, des hommages spontanés ont vu le jour : une stèle posée par un collectif devant le Watergate après sa fermeture vite retirée ainsi qu'une plaque éphémère apposée sur un mur menant au défunt Griessmühle…

Plaque commémorative à l'entrée de la rue de l'ancien Griessmuehle

Ce type d’initiatives éphémères pose la question cruciale de la reconnaissance patrimoniale : où s’arrête l’histoire vivante, et quand commence la mémoire à transmettre ? Doit-on ériger des plaques, poser des repères visibles sur les lieux-clés ? Faut-il voir dans le logo de la Love Parade une figure à commémorer, à inscrire dans l’espace public ? Ou bien risquons-nous, par ce geste même, de figer ce qui fut un mouvement libre, fluide, souvent clandestin ?

En attendant, c’est dans cette zone grise, entre mémoire populaire et invisibilisation progressive, que s’inscrit Berlin Techno Narrative. Ni musée figé, ni simple hommage, ce projet assume une position intermédiaire : documenter sans figer, transmettre sans trahir, raconter sans récupérer. Il s’agit d’arpenter Berlin avec une conscience aiguë des strates qui la composent, de redonner du sens aux lieux, de réactiver les récits enfouis.

À travers un guide papier, un parcours urbain, des contenus numériques et des initiatives à venir, Berlin Techno Narrative œuvre pour maintenir vivant ce qui, sans cela, serait voué à l’oubli ou à la déformation. Les lieux fondateurs y sont cartographiés, racontés, replacés dans leur contexte : pas seulement le Trésor ou le Berghain, mais aussi les clubs disparus, les espaces auto-gérés, les moments charnières que l’histoire officielle oublie trop vite.

Car préserver la mémoire de la culture techno, ce n’est pas seulement parler de musique ou de fête. C’est rappeler que Berlin, après la chute du Mur, a connu un moment d’ouverture unique, où des utopies concrètes ont pu se réaliser. C’est rendre hommage à une créativité née du vide, à une liberté née du chaos. Et c’est, aussi, adresser un message aux générations futures : celui que la culture n’est jamais acquise, qu’elle se défend, se cultive, se raconte.

Sources Noémie Jobard , Nineties Berlin et autres

- Détails

- Clics : 2555

Le no-photo à Berlin :

genèse dans les années 90, mythe et réalité

La règle d’interdiction de la photographie ou des caméras sur le dancefloor est aujourd’hui largement associée à des clubs comme le Berghain, mais l’histoire montre que cette pratique est beaucoup plus ancienne, multiple dans ses sources, et intimement liée aux transformations sociales, culturelles et politiques qu’a connues Berlin après la chute du Mur. Comprendre ses racines dans les années 1990 permet de dépasser le récit réducteur selon lequel elle serait « la marque de fabrique du Berghain ».

1. Le contexte après 1989 : ville en recomposition, vacance d’espaces, liberté expérimentale

En novembre 1989, la chute du Mur ouvre un monde de possibilités : bâtiments vides, usines, entrepôts, terrains vacants deviennent des « terrains à prendre ». Artistes, jeunes, squatters, passionnés de musique électronique s’emparent de ces espaces.

Clubs improvisés, soirées clandestines ou semi-informelles (« raves ») émergent dans des lieux non conçus pour la vie nocturne. Le nom de lieux comme UFO, Planet , etc., revient souvent quand on parle des premiers lieux de raves / techno à Berlin juste après la réunification.

Le Tresor, créé en 1991, est emblématique de ce moment. Il est installé dans l’ancienne banque du grand magasin Wertheim, à Leipziger Straße. Un lieu industriel, brut, sans confort spectacle-grand public, mais avec une esthétique et une ambiance radicales.

Dans ce contexte, les espaces nocturnes étaient souvent marginaux, peu institutionnalisés, parfois illégaux ou tolérés au bord de l’illégalité, ce qui favorisait une culture de discrétion, d’anonymat, voire de secret.

2. Pourquoi l’anonymat, la non-documentation ? Enjeux sociaux, politiques, culturels

Plusieurs facteurs poussent les acteurs de cette scène à limiter ou refuser la documentation visuelle non maîtrisée :

Protection personnelle : beaucoup de participants venaient d’horizons où l’expression queer, alternative, sexuelle était stigmatisée. Ne pas apparaître en photo permettait de préserver l’emploi, les relations familiales, la réputation personnelle.

Illégalité/temporaire des lieux : étant donné que beaucoup de raves ou de soirées se tenaient dans des lieux non autorisés, ou dans des friches, la visibilité publique via photos pouvait poser problème (répression, fermeture, sanctions).

Refus de la mise en spectacle : ce qui se passait dans ces clubs n’était pas pensé comme un spectacle pour un public extérieur, mais comme une expérience immersive, collective, qui cherchait la perte de soi, l’extase, la discrétion plus que la célébrité. Photographier, diffuser, rendre visible revenait à transformer l’expérience en produit visuel ou promotionnel, ce que beaucoup refusaient.

Culture de la confidentialité : la scène techno / rave berlinoise recourt dès le début à des noms de soirées, des flyers souvent diffusés de bouche à oreille, des invitations discrètes. La visibilité publique était maîtrisée.

3. Premiers clubs et soirées qui posent les bases (début à milieu des années 90)

Voici quelques lieux, moments, collectifs qui montrent que la culture « no photo » était déjà dans l’air avant que Berghain ne prenne le relais :

Tresor : non seulement un club, mais une institution pour la techno berlinoise. Le public venu de l’Est comme de l’Ouest vivait le club comme un espace de rencontre, de liberté. L’architecture et la relative clandestinité (esthétique souterraine, peu de visibilité de l’extérieur) favorisaient déjà une atmosphère loin des caméras.

UFO, Planet : clubs / soirées plus expérimentales, plus libres, souvent dans des espaces moins formels. Même si les données précises sur leurs politiques internes sur la photo sont moins documentées, la mémoire collective note qu’on n’y cherchait pas la mise en lumière médiatique. Le but était de danser, de se rencontrer, d’expérimenter.

Soirées queer / afterhours / squat parties : dans les années 1990, en particulier dans l'ex Berlin-Est mais aussi dans l’Ouest, il y avait de nombreuses soirées queer ou fétichistes, souvent organisées dans des espaces improvisés. Là, la confidentialité et le respect de l’anonymat étaient essentiels. Très souvent, les photos étaient découragées ou évitées.

4. Le tournant technologique et la formalisation des règles

Jusqu’à la fin des années 1990/début des années 2000, la photographie était moins immédiate : pellicules, argentique, développement. Cela limitait déjà le flux de photos « instantanées » ou diffusées partout. Le respect de la discrétion était plus « naturel » dans ce contexte.

L’arrivée des appareils photo numériques puis des smartphones change la donne : la prise de vue devient plus facile, le partage plus rapide. Ceci provoque des inquiétudes mais aussi des réponses concrètes de la part des clubs.

Des pratiques visibles apparaissent progressivement : affiches ou consignes écrites, rappel du règlement à l’entrée, parfois autocollants sur les objectifs de caméras de téléphone, mesures de sécurité pour demander suppression ou contrôle des images. Bien que les sources spécifiques de chaque club dans les années 90 soient moins bien archivées, l’exposition No Photos on the Dance Floor! Berlin 1989–Today note que la tradition de l’interdiction existait avant la mode des smartphones.

5. Le Berghain n’est pas l’origine, mais un amplificateur

Le Berghain, anciennement Ostgut, avec ses règles strictes (porte, signalétique, autocollants sur appareils, personnel vigilant) a rendu très visible la politique « no photo » à l’étranger, dans les médias internationaux, et dans la culture techno globale. Ce qui fait que beaucoup lui attribuent la paternité ou la primauté de cette règle.

Mais historiquement, comme on l’a vu, la règle était déjà bien présente dans de nombreux lieux berlinois depuis les années 90, dans des raves, clubs informels, afterhours, scènes queer, etc. Le Berghain l’a institutionnalisée, rendu stricte, normalisée, mais n’en est pas le point de départ unique.

6. Témoignages, expositions, archives qui confirment

L’exposition No Photos on the Dance Floor! Berlin 1989 -Today (C/O Berlin, 2019) retrace précisément cette histoire. Elle documente non seulement les œuvres visuelles, mais aussi les pratiques implicites : photographier ou non, ce qui était montré au public ou ce qui restait caché.

Le catalogue de l’exposition et les témoignages de curateurs comme Felix Hoffmann parlent d’espaces où la photo était souvent « déconseillée » ou vraiment proscrite, même avant que ce soit codifié formellement.

Les archives de photographes comme Wolfgang Tillmans ou Ben de Biel montrent des images de la scène, mais souvent en périphérie du dancefloor, des extérieurs, des files d’attente, des portraits après coup, plutôt que des clichés volés ou voyeuristes sur le dancefloor pendant la fête. Cela suggère une sorte de code tacite respecté.

7. Limites de la documentation, flous et ce qui reste incertain

On ne trouve pas toujours de sources écrites ou contractuelles des années 1990 qui disent explicitement : « Pas de photo sur le dancefloor ». Beaucoup de ce qu’on sait vient de témoignages, de la mémoire des participants ou de photos existantes qui montrent ce qui n’est pas photographié (le dancefloor pendant la nuit, par exemple).

La pratique n’était pas universelle : certains clubs ou soirées moins “underground” ou plus visibles acceptaient ou même encourageaient une certaine documentation. Le « no photo » a coexisté avec des zones où la publicité via photos/flyers visuels était déjà utilisée.

Le virage numérique (téléphones, réseau social, images instantanées) force à formaliser ce qui jusque-là était souvent informel.

8. Synthèse : ce que les années 90 nous disent

Le « no photo on the dancefloor » est une pratique née de plusieurs nécessités : confidentialité, ancrage politique, protection de l’anonymat, résistance au spectacle.

Elle est antérieure au Berghain, et à l’idée que ce club soit son inventeur. Le Berghain l’a rendu particulièrement visible dans sa forme stricte, mais ce n’est pas le “point de départ”.

Berlin dans les années 90 est un terreau prolifique , entre raves, espaces vacants, expérimentation queer, techno underground, pour diffuser cette pratique.

Aujourd’hui, elle survit, s’adapte (avec autocollants, stickers, signalétique) face à la sur-médiatisation, à la profusion des smartphones et des selfies, et à l’intérêt touristique (et médiatique) porté sur Berlin comme capitale techno.

Le catalogue de l'exposition No Photos on the dancefloor et le dernier ouvrage de Tilman Brembs: Analog Rave

Sources :

https://co-berlin.org/de/programm/ausstellungen/no-photos-dance-floor

https://www.dw.com/en/1989-how-reunified-berlin-birthed-a-club-culture-revolution/a-51017498

https://lolamag.de/feature/photography-feature/exploring-berlins-sacred-club-culture/

https://www.1854.photography/2019/09/three-decades-of-berlin-club-culture

https://www.orte-der-einheit.de/en/tresor/

- Détails

- Clics : 1277

Horaires de fermeture des clubs en Allemagne : l’exception berlinoise

Quand on pense à l’Allemagne, beaucoup imaginent une vie nocturne libre, sans limite, où l’on peut faire la fête à n’importe quelle heure. En réalité, cette image est largement faussée : seule Berlin bénéficie d’une exception inscrite dans la loi, héritée de son histoire particulière. Dans le reste du pays, la règle générale est claire : les clubs et discothèques, y compris ceux de musique électronique, sont soumis à une Sperrzeit (heures de fermeture obligatoires), définie par chaque Land.

Les règles par Länder

Chaque Land fixe son propre cadre légal. Voici les grandes tendances :

Bade-Wurtemberg : les établissements doivent fermer à 5 h en semaine et à 6 h le week-end.

Bavière : fermeture fixée à 5 h.

Brême : fermeture de 2 h à 6 h.

Hambourg : fermeture à 6 h le week-end, avec dérogations ponctuelles jusqu’à 7 h.

Hesse, Saxe, Saxe-Anhalt, Rhénanie-Palatinat, Sarre : obligation de fermeture à 5 h.

Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) : les communes décident. Si rien n’est prévu, la fermeture est fixée entre 5 h et 6 h.

Brandenburg, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Basse-Saxe, Schleswig-Holstein, Thuringe : pas de Sperrzeit légale imposée au niveau du Land. Les communes restent libres de décider.

Festivals et événements électroniques

Les grands festivals électroniques bénéficient souvent de dérogations spéciales qui permettent de dépasser les Sperrzeiten habituelles.

-

Nature One (base militaire de Pydna, Kastellaun, Rhénanie-Palatinat) : le festival peut rester ouvert jusqu’à midi.

-

Melt Festival (Ferropolis, Saxe-Anhalt) : se déroule sur trois jours avec des raves non-stop.

-

Time Warp (Mannheim, Bade-Wurtemberg) : le plus célèbre des festivals techno indoor allemands. La fête dure jusqu’à 30 heures d’affilée, souvent du samedi soir jusqu’au dimanche après-midi.

-

Mayday (Westfalenhallen, Dortmund, Rhénanie-du-Nord-Westphalie) : l’un des plus grands raves indoor d’Allemagne, se déroule chaque année le 30 avril, de 20h à 7h du matin, avec une programmation variée sur plusieurs scènes. À l’origine, le festival a été lancé à Berlin en décembre 1991, avec plusieurs éditions mais également à Cologne et Francfort sur Main avant de s’installer définitivement à Dortmund dans les années 90.

Halle de Berlin-Weißensee qui a accueilli les premières Mayday

Ces événements confirment une chose : les grandes manifestations obtiennent presque toujours des exceptions aux horaires standards. Mais cela reste l’exception, pas la règle.

Berlin, une histoire à part

Pour comprendre pourquoi Berlin échappe encore aujourd’hui à la logique des Sperrzeiten (heures de fermeture obligatoires), il faut remonter à l’après-guerre. À partir de 1948, alors que la ville est divisée et assiégée, le couvre-feu devient un instrument de propagande entre l’Est et l’Ouest. Les Soviétiques repoussent progressivement l’heure limite d’ouverture des bars pour afficher leur « liberté », ce qui pousse les Occidentaux à surenchérir.

En 1949, sous l’impulsion d’Heinz Zellermayer, représentant des hôteliers et restaurateurs berlinois, les Alliés occidentaux acceptent un test inédit : l’abandon du couvre-feu. Prévu pour deux semaines seulement, il ne fut jamais remis en cause. Depuis, les établissements berlinois peuvent rester ouverts 24 h/24, sans obligation légale de fermeture.

Cette exception est unique en Allemagne et fait partie intégrante de l’ADN culturel de Berlin. Derrière le Mur, la ville a cultivé un esprit de liberté nocturne qui continue de résonner dans sa vie culturelle et, en particulier, dans sa scène électronique. Sans cette liberté légale, la culture du long week-end clubbing, des afters interminables et des fêtes sans contrainte horaire n’aurait jamais pu s’épanouir à ce point.

Dans les faits, peu de clubs restent véritablement ouverts en continu. La majorité ferme quelques heures dans la journée, souvent entre 10 h et 14 h, pour rouvrir le soir. Mais certains lieux mythiques ou événements particuliers exploitent pleinement cette possibilité d’ouverture continue.

La décision du tribunal administratif de Berlin : un tournant

En juillet 2025, le tribunal administratif de Berlin (VG Berlin) a rendu une décision marquante dans un litige opposant un café-bar de Prenzlauer Berg à l’arrondissement de Pankow. L’établissement, situé dans la Kastanienallee, s’était vu imposer une fermeture anticipée de sa terrasse à 22 h, à la suite de plaintes pour nuisances sonores.

Le verdict a suspendu cette mesure, car :

-

Les plaintes des riverains n’étaient pas suffisamment étayées (certains plaignants habitaient à plus de 100 mètres).

-

Le quartier, réputé pour sa vie nocturne, implique une tolérance naturelle au « bruit social » (Soziallärm).

-

Une restriction aussi sévère doit être proportionnée et justifiée par des preuves tangibles.

Conséquence : les bars et clubs berlinois, y compris ceux diffusant de la musique électronique, ne peuvent plus se voir imposer d’horaires de fermeture arbitraires sans fondement solide.

Ce que cela change pour les clubs et bars électroniques

-

Moins de fermetures arbitraires : Les autorités doivent désormais prouver des nuisances réelles avant d’imposer un couvre-feu local.

-

Protection renforcée des quartiers nocturnes : Des zones comme Kreuzberg, Neukölln ou Friedrichshain bénéficient d’une reconnaissance juridique de leur identité festive.

-

Recours facilités : Les exploitants peuvent contester plus efficacement les restrictions, comme dans l’affaire Schwarz Sauer.

⚠️ Cette décision ne concerne toutefois que les espaces extérieurs (terrasses, cours). Les clubs en intérieur restent soumis à d’autres règles, notamment sur le volume sonore et la sécurité.

Les limites de la liberté berlinoise

Même à Berlin, la liberté n’est pas absolue :

-

Dérogations locales : Certains arrondissements (Pankow, Charlottenburg) peuvent imposer des restrictions si elles sont justifiées et répétées.

-

Respect de l’ordre public : Les établissements doivent rester vigilants quant aux excès pour ne pas risquer de sanctions.

-

Un statut unique mais encadré : Berlin demeure la seule ville allemande sans Sperrzeit légale générale, mais les autorités locales conservent un pouvoir de régulation.

Emplacement de l'ancien Eimer

Emplacement de l'ancien Eimer

L’image d’une Berlin entièrement libre est surtout héritée des années 1990, où presque tout semblait possible. Dans ce contexte de flou juridique, d’anciens bâtiments abandonnés étaient investis et transformés en clubs ou en espaces festifs, parfois pour une nuit, parfois pour des années. Les règles étaient soit inexistantes, soit inappliquées, tant les autorités avaient d’autres priorités dans la période chaotique de l’après-réunification.

Cette liberté sans précédent a permis à la techno berlinoise de s’affirmer comme une culture de l’expérimentation et de la transgression, façonnant l’identité de la ville. Mais avec la reconstruction, la gentrification et la normalisation, ces lieux se sont peu à peu raréfiés, repoussés vers la périphérie. Beaucoup ont disparu, comme le premier emplacement du Trésor : un club mythique dont les nuits intenses se prolongeaient parfois en open airs improvisés sur le terrain vague voisin, aujourd’hui remplacé par le centre commercial Mall of Berlin.

Aujourd'hui le RSO ( Revier Süd Ost), le Berghain par exemple vous proposent des très régulièrement des week-ends non stop mais, il y aura toujours une fin, soit le lundi, soit le mardi midi.

Conclusion

La « liberté nocturne allemande » est en grande partie un mythe : partout ailleurs qu’à Berlin, les clubs et discothèques doivent fermer, avec au minimum une pause d’une heure entre 5 h et 6 h. Les festivals de musique électronique comme Nature One, Melt ou Time Warp obtiennent bien des dérogations, mais elles restent ponctuelles et encadrées.

Berlin, en revanche, conserve un statut hors norme, inscrit dans la loi et hérité de son histoire géopolitique. Cette liberté d’ouverture 24 h/24 a façonné une identité techno unique au monde, où le temps cesse d’exister et où les week-ends deviennent de véritables marathons festifs. La décision du VG Berlin vient confirmer cette singularité : la liberté reste la règle, mais elle doit désormais s’exercer avec responsabilité.

Aujourd’hui, certains clubs comme le RSO (Revier Südost) ou le Berghain continuent d’incarner cette tradition en proposant régulièrement des week-ends quasiment ininterrompus. Mais, même dans ces temples de la nuit, il existe désormais une limite : la fête s’achève le lundi ou parfois mardi à midi.

- Détails

- Clics : 1520

Le Covid, tournant silencieux de la culture techno à Berlin

Le Berghain en 2020, fermé mais se posant la question " Demain est la question"

Une chronique vécue au cœur d’un bouleversement historique

Chômage des platines, silence des sound-systems, clubbing sous QR code et fracture générationnelle : le Covid n’a pas seulement suspendu la fête à Berlin — il a révélé ses paradoxes. Récit personnel et regard critique sur un moment de bascule.

Une ville en pause, une scène à l’arrêt

Le coronavirus a frappé la planète, mais à Berlin, il a touché au cœur battant de la ville : sa vie nocturne.

Certes, l’Allemagne n’a pas connu de confinement aussi strict que la France. On parlait plutôt de "confinement intelligent", fondé sur la responsabilité individuelle. Pourtant, la réalité était la même : clubs, bars, restos, administrations non essentielles — tout était fermé.

La ville s’est tue. Et avec elle, la scène techno.

Les transports en commun continuaient à rouler, presque vides. On prenait place un siège sur deux sans besoin d’autocollants. Et dans cette ville devenue fantôme, une chose manquait par-dessus tout : le son.

Résistances et réinventions : le temps des open airs

Heureusement, les beaux jours sont arrivés.

Et avec eux, une bouffée d’air pour les collectifs techno. Là où c’était possible, des open airs ont vu le jour.

Mais peu de clubs avaient des espaces extérieurs adaptés. Beaucoup s’étaient déjà tournés vers le streaming — via United We Stream, ou leurs propres canaux. Mais rien ne remplace la communion physique, le corps en mouvement, la vibration partagée.

Obtenir une place pour une de ces rares soirées en plein air relevait de l’exploit : sold out dès le mardi pour le vendredi et le samedi.

Le Griessmuehle renaît sous un autre nom

Ironie du calendrier : en janvier-février 2020, le Griessmuehle ferme définitivement ses portes, victime de la gentrification.

Mais à peine le choc digéré, des signaux d’espoir apparaissent.

Deux bars affiliés à l’équipe du Griessmuehle réapparaissent : l’un près de l’ancien site, l’autre à Schöneweide, dans une ancienne brasserie en friche industrielle. Et ce second lieu va vite devenir… le Revier Südost.

Le nouveau projet annonce une première soirée — ou plutôt une journée — car les open airs doivent fermer à 22h.

Je parviens à obtenir une place. Le jour venu, S-Bahn, marche, queue disciplinée, QR code à l’entrée, distanciation, masque. Le public est là, fidèle au style : cuir, noir, décalé. Le son est au rendez-vous. Le sourire est sous les masques.

Le Revier Süd Ost en 2020 nouveau complexe qui accueille l'ancienne équipe du Griessmühle dans une ancienne brasserie à Schöneweide

Retour sur le dancefloor : une bouffée d’oxygène

Le lieu est incroyable : entre hangars, structures métalliques, palettes, containers transformés en bars et toilettes… Un décor industriel brut, idéal pour une rave.

Le son est puissant, bien réglé. Je danse sans m’arrêter.

Le corps oublie la fatigue. Le cœur retrouve ses repères.

Je reconnais des têtes croisées aux soirées du Griessmuehle, un type en fauteuil, activiste pour la sauvegarde de la scène. Check, sourire, et retour dans la transe collective.

Le temps passe. Le dernier DJ glisse un morceau punk. Fin de set. Fin de journée. Je repars le cœur plein. J’espère y revenir.

Synoid, prix en hausse et clivage générationnel

Quelques semaines plus tard, Synoid annonce une nouvelle soirée. Cette fois, les places sont vendues uniquement en ligne… et tout est sold out en quelques minutes.

Pourquoi ?

Parce qu’un mail confidentiel a prévenu quelques initiés que la vente se ferait dans la nuit. Résultat : beaucoup se sentent floués. Le prix aussi fait scandale : 28 euros pour une journée.

C’est deux à trois fois plus que la norme berlinoise.

On entend alors la scène se déchirer :

“C’est la fin de l’esprit berlinois.”

“C’est la marchandisation totale.”

“C’est la faute aux touristes.”

La pluie finira par forcer le report de l’événement, comme une métaphore naturelle d’un système en crise.

Manifestation pour sauver la branche évènementiels 14 Août 2020

Derrière l’unité affichée, une scène fragmentée

Sur le papier, la solidarité semblait réelle.

United We Stream, Clubcommission, aides d’État. Mais en coulisses ?

Clashs, jalousies, fractures.

L’épisode Synoid n’est qu’un symptôme. La crise a mis à nu les tensions internes d’une scène qui peine à se réinventer.

Différents épisodes dont on on évitera de parler ici mais que vous retrouverez sur internet.

“Arm aber sexy” : une devise qui s’efface ?

La fameuse expression "pauvre mais sexy" incarnait le Berlin accessible, vivant, alternatif.

Aujourd’hui, entre billets à 28€, line-ups bling-bling, sélections élitistes et gentrification des quartiers, la scène berlinoise change de visage.

Certains clubs ferment. D’autres augmentent leurs prix. La diversité sociale s’effrite. Les boissons restent abordables, mais les entrées ne le sont plus. Ce n’est plus le Berlin des années 90.

Et pourtant… des lieux résistent, des collectifs inventent, des voix s’élèvent.

Manifestation pour sauver la branche évènementiels 14 Août 2020 ( char Rave The Planet)

Mai 2021 : victoire politique pour la culture club

Au milieu de ce chaos, une victoire historique : le Bundestag reconnaît officiellement les clubs comme des lieux culturels, et non plus de simple divertissement.

Fini l’amalgame avec les sex shops ou les salles de jeux. Désormais, les clubs sont assimilés aux théâtres, opéras et musées.

Une avancée majeure dans la lutte contre la gentrification.

Cette reconnaissance est le fruit du travail conjoint de collectifs (LiveKomm), d’artistes, de politiques engagés. Et c’est une lueur d’espoir.

En Mars 2024, ce sera Rave The Planet qui fera mettre la Techno Berlinoise sur la liste nationale de l'Unesco, mais on en parle ailleurs.

Un futur incertain, mais un réveil possible

Oui, le mal est fait. Le Covid a agi comme un révélateur.

Mais il a aussi permis une prise de conscience. Et une réorganisation.

Aujourd’hui, entre la fondation Trésor de Dimitri Hegemann, Rave The Planet de Dr Motte, et la mobilisation des collectifs, une dynamique renaît.

Berlin peut encore redevenir le laboratoire vivant de la techno, si elle accepte d’évoluer sans renier ses fondations.

- Détails

- Clics : 354